|

Die Welt des späten

Mittelalters (1250 - 1400)

Das Ende der Luxemburger

und der Aufstieg der Habsburger Kaiserdynastie (1400 - 1517)

Die Reformation von

Luthers Anschlag der 95 Thesen bis zum Wormser Reichstag (1517 - 1521)

Der Dreißigjährige Krieg

(1618 - 1648)

Vom Westfälischen Frieden

(1648) bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen (1740)

Der Aufstieg Preußens zur

europäischen Großmacht (1740 - 1763)

Die Französische

Revolution bis zum Ende der Diktatur Robespierres (1789 - 1794)

Deutschland in der Zeit der

Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons (1789 - 1815)

Restauration und

Revolution (1815 - 1830)

Monarchie und Bürgertum (1830

- 1847)

Die Revolution von

1848/49

Von der gescheiterten

Revolution 1848 bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871

Die Innen- und Außenpolitik

Bismarcks (1871 - 1890)

Das Deutsche Kaiserreich

von 1890 bis zum Ausbruch der Ersten Weltkriegs 1914

Die Industrielle

Revolution in England und Deutschland (1780 - 1914)

Europäischer

Kolonialismus und Imperialismus (1520 - 1914)

Der Erste Weltkrieg (1914 -

1918)

Der Weg zur Weimarer

Republik 1918 - 1919

Der Kampf um die Staatsgewalt

in der Weimarer Republik (1919 - 1933)

Die Machtübernahme der NSDAP

und die Errichtung der Diktatur Hitlers (1933 - 1939)

Der Zweite Weltkrieg (1939

- 1945)

Der Weg in die Teilung

Deutschlands (1945 - 1949)

Der Kalte Krieg: Vom

Kriegsende 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer 1961

Die Ära Adenauer (1949 -

1963)

Die Kanzlerschaft Ludwig

Erhards 1963 - 1966

Kalter Krieg Teil 2: Von

der Kubakrise 1962 bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991

Die Zeit der Großen

Koalition 1966 - 1969

Die Ära Brandt (1969 - 1974)

Die Kanzlerschaft Helmut

Schmidts (1974 - 1982)

Die Kanzlerschaft Helmut

Kohls von 1982 bis 1987

Die Kanzlerschaft Helmut

Kohls von 1987 - 1989

Der Weg zur

Wiedervereinigung Deutschlands (Teil I: Die DDR von den siebziger Jahren

bis zum Fall der Mauer im Jahr 1989)

Vom Fall der Berliner

Mauer bis zur deutschen Einheit (1989 - 1990)

|

|

|

| . |

|

zurück zur Seite "Deutschland

1933 - 1939" (Machtübernahme der NSDAP und die Errichtung der

Diktatur Hitlers)

|

|

|

weiter

zur Seite 'Vertreibung und Vernichtung der Juden 1939 - 1945'

|

|

| . |

- Juden im Deutschen Reich vor der

nationalsozialistischen Machtübernahme

| |

- Etwas mehr als eine halbe Million

Menschen bekannten sich im Deutschen Reich zum

Judentum (0,76% der Gesamtbevölkerung)

|

| |

- In einigen

Berufen waren

die Juden überproportional häufig vertreten: im

Handel, bei den Maklern und Bankiers, in den

Berufsgruppen der Ärzte und Rechtsanwälte, in

künstlerischen und kulturwissenschaftlichen Berufen.

|

| |

- Ein Großteil der deutschen Juden

fühlte sich nicht weniger als andere Deutsche in

Kultur und Heimatgefühl

eingebunden.

| |

Die jüdische

Minderheit war keinesfalls eine soziologisch und

politisch geschlossenen Gruppe mit gleichartigen

Überzeugungen und Verhaltensweisen. Auch lebten

sie in keiner doppelten Loyalität, nämlich

zuerst als Juden, dann als Deutsche. |

|

|

|

|

|

|

|

„Sie erklärt nämlich nicht hinreichend, warum immer die

Juden das Opfer solcher Krisen waren. Voraussetzung

dafür, dass die Nationalsozialisten sich mit der

Forderung nach einer antijüdischen Sondergesetzgebung im

Jahre 1933 durchsetzen sollten, war aber die

gesellschaftliche Ausbreitung des Antisemitismus in den

stabilen Jahren der Weimarer Republik innerhalb des

konservativen politischen Spektrums, aus dem die

Regierungspartner der NSDAP 1933 kamen.“

Einen fruchtbaren Nährboden fand der Antisemitismus

bereits lange vor 1933 im deutsch-nationalen Lager, in

Wehr- und Wirtschaftsverbänden, großen Teilen der

Studentenschaft, in der Justiz und der protestantischen

Kirche. Der Autor belegt an vielen Beispielen, dass es

sich eben nicht ausschließlich um ein Krisenphänomen

handelt, sondern um die negative Seite einer nationalen

Identitätssuche: „der Jude“ als das Zerrbild des

heimatverbundenen, patriotischen Deutschen.

Antisemitismus ist demnach auch keine Frage von

Randgruppen. Um 1900 war das Bildungsbürgertum

Trägerschicht der Judenfeindschaft.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Eine feindselige Stimmung gegen

die Juden hatte in vielen europäischen Ländern eine

lange Tradition. Ursache waren sowohl

religiöse

und wirtschaftliche Motive als auch eine

emotionale Fremdenfeindlichkeit. Mit zunehmender

Assimilation der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts

gewann der Antisemitismus

an Gewicht. Das

Verhältnis zu den Juden wurde in wachsendem Maße als

Rassenfrage

verstanden. Die Juden wurden für

die Schattenseiten der Modernisierung und des

Kapitalismus verantwortlich gemacht. Es wurde ihnen

außerdem vorgeworfen, dass sie die europäischen

Völker kulturell überfremden würden.

|

|

-

Einen der

schärfsten Angriffe gegen die wirtschaftliche

Gesinnung der Juden formulierte 1844

Karl

Marx in seinem Aufsatz

"Zur Judenfrage".

Er sprach davon, dass die Juden weder

Religionsgemeinschaft noch Volk seien. Der

weltliche Grund des Judentums sei der Eigennutz,

ihr weltliches Gut das Geld, ihr wirklicher Gott

der Wechsel; der praktische Geist der Juden sei

jetzt praktischer Geist der christlichen Völker.

Das Judentum war für Marx "der höchste

praktische Ausdruck der menschlichen

Selbstentfremdung".

-

Voraussetzung dafür, dass

die Nationalsozialisten sich mit der

Forderung nach einer antijüdischen

Sondergesetzgebung im Jahre 1933

durchsetzen konnten, war die

gesellschaftliche Ausbreitung des

Antisemitismus in den Jahren der

Weimarer Republik innerhalb des

konservativen poltischen Zentrums. Einen

fruchtbaren Nährboden fand der

Antisemitismus im deutsch-nationalen Lager,

in Wehr- und Wirtschaftsverbänden, großen

Teilen der Studentenschaft, in der Justiz

und der protestantischen Kirche.

|

|

|

|

-

Für

Adolf Hitler

war der

Kampf zwischen "der jüdischen Rasse" und den

anderen Rassen ein beherrschendes Thema der

Geschichte. Aber auch unabhängig von den Juden

dachte Hitler in der Kategorie des

ewigen

Rassenkampfes. Die Völker hatten für ihn einen

unterschiedlichen Wert. In Reden und Schriften wies

er darauf hin, dass die Natur den Sieg des Stärkeren

und die Vernichtung und bedingungslose Unterwerfung

des Schwächeren wolle. Jedes Volk, jede Rasse,

strebe, so glaubte Hitler, nach Weltherrschaft.

Pflicht des Staates war es, so Hitler, verderbliche

Rasseneinwirkungen im Deutschen Reich zu verhindern.

|

|

Die

arische

Rasse hatte für Hitler den höchsten Rang.

Ihr stand die nordische Rasse am nächsten. Den

geringsten Wert hatten für ihn die Juden. Hitler

wurde nicht müde, den

zerstörerischen

Charakter der Juden zu beschreiben: Sie

waren schuld an der Auflösung der Einheit aller

Industrievölker. Die jüdische Presse liefere das

Denken dem Judentum aus. Den Höhepunkt des

"jüdischen Völkermords" sah Hitler im

Bolschewismus erreicht.

|

|

|

|

-

Schon im ersten Band von Hitler

Buch "Mein Kampf", das 1925 erschien, steht

eine Bemerkung über die Juden. "Es wäre Pflicht

einer besorgten Staatsführung gewesen", so schreibt

Hitler, "Verhetzer ... unbarmherzig auszurotten". Im

zweiten Band, 1927 erschienen, wird er noch

deutlicher. Die deutsche Niederlage im Ersten

Weltkrieg führte er darauf zurück, dass man sich

scheute, "zwölf- oder fünfzehntausend dieser

hebräischen Volksverderber so unter Giftgas zu

halten, wie es Hunderttausende an der Front erdulden

mussten .... Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit

beseitigt, hätten vielleicht einer Million

ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutschen

das Leben gerettet".

|

|

|

|

-

In Reden und Schriften der

Nationalsozialisten wurden die Juden häufig als

Ungeziefer, Krankheitskeime, Bazillen oder Viren

bezeichnet. Diese Ausdrücke suggerierten

insbesondere bei Kleinbürgern und verarmten

Angehörigen des Mittelstands die Notwendigkeit der

Vernichtung.

|

|

|

-

Dem

"Weltjudentum" wurden

Machenschaften gegen "die Deutschen"

unterstellt. Diese 'Verschwörungstheorie'

baute auf dem sozialen Neid der unteren

Bevölkerungsschichten gegen die besser situierten

Juden auf. Die Wirtschaftskrise des Jahres 1923,

während der viele Deutsche verarmten, wurde auf

Manipulationen der Juden zurückgeführt.

|

|

In einem

Aufruf zu einer Massenkundgebung

in München

Ende März 1933 hieß es, der Jude habe "es

gewagt, dem deutschen Volke den Krieg zu

erklären. Er betreibt in der ganzen Welt mit

Hilfe der in seinen Händen befindlichen Presse

einen groß angelegten Lügenfeldzug gegen das

wieder national gewordene Deutschland".

|

|

|

|

-

Die von der NSDAP veranlasste

Boykottaktion jüdischer Geschäfte am 1. April 1933

ließ die Juden zum ersten Mal tief erschrecken.

Viele Juden erkannten in dieser Maßnahme ein Signal,

dass die Nationalsozialisten nicht bei ihrem bisher

verbal zum Ausdruck gebrachten Antisemitismus stehen

bleiben würden.

| |

|

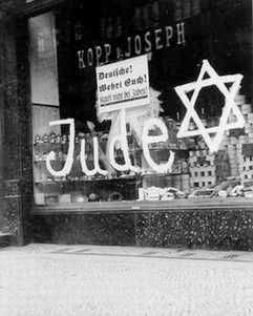

Boykottaktion

jüdischer Geschäfte im April 1933 in Berlin

Copyright:

Bildarchiv preußischer Kulturbesitz (bpk) |

|

|

Die

jüdischen

Offiziellen wiesen die "ungeheuerlichen

Anschuldigungen, die gegen uns deutsche Juden

erhoben werden" nahezu feierlich zurück. Sie

verwiesen auf die 12.000 jüdischen Gefallenen im

Ersten Weltkrieg.

|

|

|

|

|

-

Der 1. April 1933 wurde auf

Anweisung Hitlers zum Tag des

"Judenboykotts"

aufgerufen. Überall hingen Schilder mit der

Aufschrift: "Deutsche, kauft nicht beim Juden!". Vor

Läden, Kanzleien und Arztpraxen versuchten

SA-Männer, Kunden, Klienten und Patienten am

Betreten der Geschäfts- und Büroräume zu hindern. Es

war neu und zugleich bedrohlich, dass es der Staat

selbst war, der den Antisemitismus zur offiziellen

Politik erklärte.

|

|

Die Aktion war

kein Erfolg. Aus vielen Städten wurde berichtet,

dass die Bevölkerung die Aufforderung missachtet

habe. Vielfach wurde ganz demonstrativ bei Juden

gekauft, um die Missbilligung der Aktion

auszudrücken. Je länger die Nazi-Herrschaft

dauerte, desto schwieriger und seltener wurden

solche Demonstrationen der Solidarität

mit der unterdrückten jüdischen Minderheit und

der Bekundung von Opposition gegen das Regime.

Die Mehrheit der Deutschen ließ sich

einschüchtern, viele äußerten ihre Abneigung nur

noch heimlich, die meisten gewöhnten sich an den

Unrechtsstaat, seine Diskriminierungen und

Untaten.

|

|

|

|

|

|

Bedeutende

Wissenschaftler und Gelehrte gingen

gezwungenermaßen ins Ausland, darunter der

Physiker Albert Einstein, der Chemiker Fritz

Haber und der Psychoanalytiker Erich Fromm. Die

Philosophen Theodor W. Adorno und und Max

Horkheimer hatten Deutschland schon vor dem

April 1933 verlassen. Bedeutende Schriftsteller

kehrten bald darauf Deutschland den Rücken: die

Gebrüder Mann, Bertold Brecht, Alfred Döblin,

Franz Werfel, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky

und viele andere.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die

entscheidende Frage, wer denn nun

eigentlich Jude war, wurde im September

1935 noch nicht beantwortet. Da Hitler

keine Entscheidung traf, einigten sich

das Reichsinnenministerium und die

Parteibürokratie auf einen Kompromiss:

Als 'Jude' sollten diejenigen

Nichtarier gelten, die zwei nicht

arische Großeltern besaßen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Im

Oktober 1936

wurde es

jüdischen Lehrern verboten, Privatunterricht an

Nichtjuden zu erteilen. Damit verloren die

Betroffenen meist die letzte Einnahmequelle, die sie

nach dem Berufsverbot im Staatsdienst noch gehabt

hatten.

|

|

|

-

Ab

April 1937 war es den

Juden verwehrt, an den Universitäten den Doktortitel

zu erwerben. Im September 1937

verloren alle

jüdischen Ärzte die Krankenkassenzulassung, im

Juli 1938

die Zulassung zur Berufsausübung. Das

gleiche Schicksal traf Rechtsanwälte und andere

Berufsgruppen.

|

|

Die Anzahl der

'Entrechtungsmaßnahmen'

gegen die Juden war

fast endlos. Sie wurden von allen öffentlichen

Ämtern ausgeschlossen, aus Krankenhäusern,

Apotheken und Ausbildungsstätten vertrieben.

Dazu wurden sie menschlich geächtet. Durch die

Berufsverbote verlor die Mehrheit der deutschen

Juden ihre materielle Existenzgrundlage. Eine

freiwillige Auswanderung scheiterte meistens an

den hohen Kosten.

|

|

|

|

|

| |

|

Ein Beispiel

für die soziale Ausgrenzung der Juden |

|

|

|

-

Im

Juli 1938 wurde eine

besondere Kennkarte für Juden eingeführt. Ab Anfang

Oktober 1938 wurde ein rotes 'J' in die Reisepässe

der Juden gestempelt.

-

Ab August 1938

mussten deutsche Juden stigmatisierende Vorname

annehmen: Männer mussten "Israel" als zweiten Namen

führen, Frauen "Sara". Die "Zweite Verordnung zur

Durchführung des Gesetzes über die Änderung von

Familiennamen und Vornamen" als auch die

"Richtlinien über die Führung von Vornamen" waren

wesentliche Schritte zur Ausgrenzung der deutschen

Juden, die zusammen mit der parallelen Entrechtung

Voraussetzung für die spätere Deportation und den

Massenmord waren.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bei diesen

Maßnahmen sollte es nicht bleiben! Am 14.

Oktober 1938 erklärte Göring, "die Judenfrage

müsste jetzt mit allen Mitteln angefasst werden,

denn sie müssten aus der Wirtschaft raus".

|

|

|

|

|

-

Aufgrund der Olympischen Spiele

1936 in Deutschland und der Besetzung des Rheinlands

hatte sich Hitler selbst lange antijüdischer

Ausfälle enthalten. Am 7. November 1938

sollte ein marginaler Anlass eine verhängnisvolle

Entwicklung einleiten: Ein siebzehnjähriger Jude,

Herszel Grynszpan, verübte in einem Akt der

Rache auf die Nachricht vom grausamen Schicksal

seiner Eltern an der deutsch-polnischen Grenze ein

Attentat auf den Legationsrat der deutschen

Botschaft in Paris, Ernst vom Rath.

|

|

Die Eltern

Herszel Grynszpans gehörten zu den 17.000 Juden,

deren Staatgehörigkeit zwischen dem Deutschen

Reich und Polen umstritten war. Sie waren von

der Gestapo über die polnische Grenze deportiert

und nach Polen getrieben worden. Nachdem Polen

die Grenzen schloss, irrten die Unglücklichen im

Niemandsland zwischen Deutschland und Polen hin

und her. Die Leiden seiner Eltern waren das

alleinige Motiv für die Tat Herszel Grynszpans.

|

|

|

|

-

Das Attentat von Paris war den

Nationalsozialisten hoch willkommen, es wurde zur

'Verschwörung des Weltjudentums' empor

stilisiert und diente in der Folge der endgültigen

Ausgrenzung der Juden aus allen sozialen und

ökonomischen Zusammenhängen.

Propagandaminister

Goebbels benutzte das Attentat zunächst zu

einer antisemitischen Pressekampagne.

Der 'Völkische Beobachter' schrieb am

8.

November 1938 in seinem Leitartikel: "Es ist

klar, dass das deutsche Volk aus dieser neuen Tat

seine Folgen ziehen wird". Der Artikel gab den

radikalen Antisemiten Anlass und Gewissheit, bei

ihrem Übergang zu den primitiven Formen physischer

Gewalt und Verfolgung im Sinne der Partei und des

Führers zu handeln. Noch am Abend des 8. November

fanden erste Ausschreitungen statt, die sich am

Morgen des nächsten Tages fortsetzten. Sie gingen

ausschließlich von örtlichen Parteiorganisationen

aus. Genaue Anweisungen der obersten

Parteileitung lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

| |

|

Antisemitische

Pressekampagne am 8.11.1938 |

|

|

|

-

In der

Nacht vom 9. auf den

10. November 1938

kam es zu einem groß

angelegten Pogrom gegen die jüdischen Mitbürger. In

der nationalsozialistischen Propaganda wurde der

Angriff auf jüdische Geschäfte, Privathäuser und

Synagogen zynisch verharmlosend als

"Reichskristallnacht" bezeichnet. Es wurden

keineswegs nur Fensterscheiben von über 7.500

jüdischen Geschäften und 29 Warenhäusern zerstört

(wie der Name "Reichskristallnacht" suggeriert).

Weit über 1000 Synagogen und jüdische Gebetshäuser

fielen dem Pogrom zum Opfer. Zahlreiche Gebäude

waren nach der Gewaltnacht abbruchreif. Jüdische

Friedhöfe wurden geschändet. Mindestens 91 Menschen

wurden ermordet.

|

|

-

Die Angriffe auf

jüdisches Eigentum hatten am Abend des 9.

November immer festere organisatorische Formen

angenommen. Es herrscht heute kein Zweifel mehr

daran, dass der Angriff auf jüdisches Eigentum

keinesfalls dem 'entfesselten Volkszorn'

entsprang, sondern von staatlichen Stellen auf

höchster Ebene inszeniert war.

-

Am 9. November hatten sich,

wie alljährlich, in München die

"Alten

Kämpfer" getroffen, um des missglückten

Putsches vom November 1923 zu gedenken und die

Erinnerung an die einstige Niederlage mit einer

Demonstration der Macht zu verbinden. Auch

Hitler und der Propagandaminister

Goebbels

waren anwesend. Goebbels stellt

nach einem Gespräch mit Hitler in einer Rede

klar, dass die Partei Aktionen gegen die Juden

zwar nicht organisieren, aber auch nicht

verhindern werde, wenn sie

spontan

erfolgten. Er redete von Vergeltung und Rache

und vermittelte so bei den anwesenden

Parteiführern den Eindruck, dass die Partei

nicht nach außen als Urheber der Angriffe in

Erscheinung treten darf, sie aber zu Aktionen

aufgerufen seien. Von München aus gingen die

Weisungen der Parteiführer per Telefon an

die Gaupropagandaämter und von diesen weiter zu

den Kreis- und Ortsgruppenleitungen bzw. zu den

SA-Stäben im ganzen Reich. Wenig später brannten

die ersten Synagogen, wurden jüdische Menschen

gedemütigt und ausgeplündert.

|

|

|

|

-

Die

angebliche Demonstration

des Volkswillens gab dem nationalsozialistischen

Regime Anlass das zu tun, was längst beabsichtigt

gewesen war. Die "Reichskristallnacht" sollte den

Auftakt zu den

systematischen Maßnahmen

der Judenverfolgung und -vernichtung in Deutschland

und in den im Verlauf des 2. Weltkrieges eroberten

Nachbarlndern bilden.

|

|

|

|

|

|

|

Für die Wiederherstellung

der zerstörten Geschäfte mussten die

Juden selbst aufkommen. Der durch den

Terror angerichtete Schaden war zwar von

den Versicherungsgesellschaften zu

tragen, doch wurden deren Erstattungen

zugunsten des Reiches beschlagnahmt.

|

|

|

|

-

Die Juden wurden nun

systematisch

aus dem Wirtschaftsleben

verdrängt. Das Ziel war, so

Heydrich,

"die Juden aus Deutschland

herauszubekommen". Die vollständige

'Arisierung' erst aller

Einzelhandelsgeschäfte, dann der Fabriken

und Beteiligungen waren am 12. November 1938

schon eine beschlossene und von Hitler

entschiedene Angelegenheit. In der der Folge

wurden jüdische Gewerbebetriebe enteignet;

sie wurden von staatlichen Treuhändern unter

Wert geschätzt und zum normalen Verkehrswert

an Arier weiterverkauft. Der Besitz von

Wertpapieren wurde den Juden untersagt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Göring am 12. November 1938:

"Wenn das deutsche Volk in irgendeiner absehbaren

Zeit in außenpolitischen Konflikt kommt, so ist es

selbstverständlich, dass wir auch in Deutschland in

allererster Linie daran denken werden, eine große

Abrechnung mit den Juden zu vollziehen".

|

|

|

|

|

|

|

|

"Das schwarze

Korps", Organ der Reichsführung SS,

galt als Kampf und Werbeblatt.

Jeder SS-Angehörige war verpflichtet, diese

wöchentlich erscheinende Zeitung zu lesen und

für deren Verbreitung zu sorgen.

|

|

|

|

-

Am

30. Januar 1939 drohte

Hitler in einer Reichstagsrede, dass der Untergang

der Juden die Folge sein würde, wenn es dem

Weltjudentum noch einmal gelingen sollte, die Welt

in einen großen Krieg zu stürzen.

|

|

Die Drohung

Hitlers enthielt die klassische Stereotype des

Antisemitismus, nämlich die Unterstellung einer

internationalen Verschwörung des Judentums.

Daneben beschuldigte er die Juden, den Ersten

Weltkrieg angezettelt zu haben und sprach davon,

die Juden hätten Deutschland den Krieg erklärt.

|

|

|

-

Von dem

Großteil der Bevölkerung

wurden die antisemitischen Gesetze des NS-Regimes und das

brutale Vorgehen in der Nacht vom 9. auf den 10. November

1938 schweigend hingenommen. Eine gewisse Gleichgültigkeit

gegenüber den Vorgängen und den Methoden der

nationalsozialistischen Judenpolitik breitete sich aus. Auch

die Furcht, etwas "Unrechtes" zu sagen und dafür bestraft zu

werden, war ein Grund für die kritiklose Hinnahme des

Vorgehens gegen die Juden.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Als die deutschen Truppen

im März 1939 die tschechischen

Kernländer Böhmen und Mähren

besetzten, versuchten tausende dort

wohnender Juden zu entkommen. Bis Ende 1939

hatten es 10.000 der insgesamt 32.000 Juden

geschafft, Europa zu verlassen.

|

|

|

|

-

Im

Juli 1938 fand in der

Nähe von Genf eine internationale Konferenz statt,

die den Problemen der jüdischen Auswanderung aus

Deutschland gewidmet war. Eingeladen hatte

US-Präsident Roosevelt, gekommen waren Vertreter

von 32 Staaten und vieler jüdischer Organisationen.

Es geschah jedoch wenig, was die

Emigrationsmöglichkeiten der Juden aus Hitlers

Machtbereich verbessert hätte. Der australische

Delegierte erklärte: "Da wir kein Rassenproblem

haben, legen wir keinen Wert darauf, eines zu

importieren."

|

|

|

-

Aufgrund der staatlich

verordneten Diskriminierungen verschlechterten sich

die Existenzbedingungen für die deutschen

Juden im Herbst 1938 drastisch. Die

Verdrängung aus der Wirtschaft förderte einerseits

den Willen zur Auswanderung, andererseits hemmten

die Beschlagnahme des Vermögens und hohe Abgaben die

Möglichkeit, in ein anderes Land auszuwandern. Von

Seiten des NS-Regimes verstärkte sich Anfang 1939

der Druck zur Emigration.

|

|

|

-

Adolf Eichmann, seit 1934

Judenreferent im Sicherheitsdienst (SD) Heinrich

Himmlers, organisierte im August 1938 die

'Zentralstelle für jüdische Auswanderung'

in

Wien. Im Januar 1939 wurde in Berlin die

'Reichszentrale für jüdische Auswanderung'

gegründet. Sie unterstand dem Chef der

Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich.

|

|

|

|

|

|

|

-

Die Erkenntnis, dass das nationalsozialistische

Regime die Grenzen staatlicher Befugnis

überschritt, sowie die Empörung über die

diskriminierende Behandlung von Minderheiten und

Randgruppen, zu denen neben den Juden auch Sinti

und Roma, Homosexuelle und Behinderte gehörten,

führten einzelne Menschen zur Auflehnung

gegen das NS-Regime. Die Formen reichten von der

Verweigerung von staatlichen Anordnungen bis zu

offenem Protest. Außerdem gab es heimliche Hilfe für

Juden.

|

|

|

-

Die Möglichkeit, Opposition zu leisten, wurde von

dem immer perfekter arbeitenden Überwachungssystem der Nationalsozialisten stark

eingeschränkt. Jeder Protest gegen das Nazi-Regime

war mit hohem Risiko für das eigene Leben verbunden.

Es gibt trotzdem viele Beispiele von Widerstand

einzelner Personen, die ihrem Gewissen folgten

und nicht bereit waren, alles hinzunehmen. Ein

solches Beispiel öffentlichen Widerstands ist die Bußtagspredigt, die der evangelische Pfarrer

Julius von Jan am 16. November 1938 – also

wenige Tage nach der Reichskristallnacht - im

württembergischen Oberlenningen hielt.

| |

|

Julius von Jan (*1897,

†1964), evangelischer Pfarrer, als "Judenknecht"

verschrien, Widerstandskämpfer gegen Hitler

Kirchengemeinde Oberlenningen:

Zum Gedenken an Julius von Jan (Bildausschnitt). |

|

|

-

Die Predigt Julius von Jans war eine

eindrucksvolle und in ihrer Deutlichkeit

einmalige Demonstration gegen den

Antisemitismus und gegen den NS-Staat.

Der schwäbische Landpfarrer nahm kein Blatt

vor den Mund: Von "Lügenpredigern" sprach

er, die "nur Sieg und Heil rufen können".

Vom "organisierten Antichristentum" und

"Männern, die bloß weil sie einer anderen

Rasse angehören, ins KZ geworfen wurden.

Schließlich sprach er auch von Bischöfen,

die zu all dem geschwiegen hätten. Hier einige Auszüge aus der Predigt:

|

|

-

„Wenn nun die einen schweigen müssen

und die andern nicht reden wollen,

dann haben wir heute wahrlich allen

Grund, einen Bußtag zu halten, einen

Tag der Trauer über unsere und des

Volkes Sünden."

|

|

|

-

„Die Leidenschaften sind entfesselt,

die Gebote Gottes missachtet,

Gotteshäuser, die andern heilig

waren, sind ungestraft

niedergebrannt worden, das Eigentum

der Fremden geraubt oder zerstört,

Männer, die unsrem deutschen Volk

treu gedient haben und ihre Pflicht

gewissenhaft erfüllt haben, wurden

ins KZ geworfen, bloß weil sie einer

andern Rasse angehörten! Mag das

Unrecht auch von oben nicht

zugegeben werden – das gesunde

Volksempfinden fühlt es deutlich,

auch wenn man nicht darüber zu

sprechen wagt.“

|

|

|

-

„Ja, es ist eine entsetzliche Saat

des Hasses, die jetzt wieder

ausgesät worden ist. Welche

entsetzliche Ernte wird daraus

erwachsen, wenn Gott unsrem Volk und

uns nicht Gnade schenkt zu

aufrichtiger Buße."

|

|

|

-

„Äußeres Glück, äußere Erfolge

führen uns Menschen nur zu leicht in

einen Hochmut hinein, der den ganzen

göttlichen Segen verderbt und

deshalb in tiefem Fall endet.“

-

Die Predigt beendete er mit den

Worten: "Gott Lob! Es ist

ausgesprochen. Nun mag die Welt tun,

was sie will." (Er wusste genau, was

ihn erwartete)

|

|

|

-

Am Ende des Gottesdienstes verlas

Julius von Jan eine Liste von

Pfarrern, die mit Redeverbot oder

Landesverweisung bestraft worden

waren. Im Schlussgebet bat er, dass

Gott „dem Führer und aller Obrigkeit

den Geist der Buße schenken möge“.

|

|

|

|

-

Am

25. November 1938 wurde Julius von

Jan von 200 SA-Leuten in Zivil, die mit

Lastwagen aus Nürtingen und Kirchheim

gekommen waren, vor seinem Pfarrhaus

überfallen und schwer misshandelt. Man

traktierte ihn, so erzählt er später, mit

Fäusten, Stahlruten und Riemen. Anschließend

kam er in das Gefängnis in Kirchheim/Teck.

Da ihm die dortigen Richter und Wächter

sowie die christliche Bevölkerung der

Umgebung, wie er selbst in einem

Lebensrückblick im Jahr 1960 schreibt,

„allzu viel Sympathie bekundeten“, wurde er

im Februar 1939 in ein Stuttgarter Gefängnis

überführt. Im März geriet er aus dem

Gewahrsam der Justiz in Gestapo-Haft. Mitte

April wurde er aus Württemberg ausgewiesen.

| |

Als Julius von Jan

im Gefängnis in Kirchheim/Teck saß,

kamen Gemeindemitglieder aus

Oberlenningen und sangen Choräle unter

seinem Fenster. |

|

|

|

-

Am 15. November 1939 wurde von Jan

aufgrund des „Heimtückegesetzes“ von

einem Stuttgarter Sondergericht zu 16

Monaten Gefängnis verurteilt. Anfang Juni

1943 wurde der Geistliche zum Kriegsdienst

eingezogen. Mitte 1943 schickte man ihn als

Artillerist in einer Strafkompanie nach

Russland und die Ukraine. Dort erkrankte er

schwer. Auch als Soldat stand er, wie er

selbst berichtet, bis zum 8. Mai 1945 "unter

ständiger Kontrolle der NSDAP".

|

|

|

-

Im September 1945 kehrt Julius von

Jan, gesundheitlich schwer angeschlagen, mit

seiner Familie nach Oberlenningen zurück.

Der Sinn stand ihm nicht nach Rache, obwohl

die Rädelsführer von damals bekannt sind und

zum Teil schon wieder bürgerlichen Berufen

nachgehen. In

Stuttgart-Zuffenhausen übernahm er 1949

seine letzte Gemeinde. Ab Januar 1958 ist er

arbeitsunfähig. Seinen Ruhestand verbrachte

der Pietist von Jan im Kreise der

Brüdergemeinde in Korntal bei Stuttgart.

Dort stirbt er 1964 im Alter von

67 Jahren. Mitte 2019 soll der Grabstein

Julius von Jans nach Oberlenningen kommen

und auf dem Kirchhof rund um die

Martinskirche einen würdigen Platz erhalten.

-

Im Jahr 2018 erhielt Julius von Jan posthum

den Ehrentitel "Gerechter unter den

Völkern". Diese Auszeichnung, die

von der Gedenkstätte Yad Vashem

in Jerusalem verliehen wird, würdigt von

Jans Engagement gegen die Verfolgung der

Juden im Nationalsozialismus

|

|

|

|

|

|

|

|

zurück zur Seite "Deutschland

1933 - 1939" (Machtübernahme der NSDAP und die Errichtung der

Diktatur Hitlers)

|

|

|

weiter

zur Seite 'Vertreibung und Vernichtung der Juden 1939 - 1945'

|

|

|

Stand: 10.05.2021

Copyright © 2021 Geschichts- und Kulturverein Köngen e.V. Autor: Dieter

Griesshaber

|

|

Datenschutzhinweis

|

|

|