|

Die Welt des späten

Mittelalters (1250 - 1400)

Das Ende der Luxemburger

und der Aufstieg der Habsburger Kaiserdynastie (1400 - 1517)

Die Reformation von

Luthers Anschlag der 95 Thesen bis zum Wormser Reichstag (1517 - 1521)

Der Dreißigjährige Krieg

(1618 - 1648)

Vom Westfälischen Frieden

(1648) bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen (1740)

Der Aufstieg Preußens zur

europäischen Großmacht (1740 - 1763)

Die Französische

Revolution bis zum Ende der Diktatur Robespierres (1789 - 1794)

Deutschland in der Zeit der

Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons (1789 - 1815)

Restauration und

Revolution (1815 - 1830)

Monarchie und Bürgertum (1830

- 1847)

Die Revolution von

1848/49

Von der gescheiterten

Revolution 1848 bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871

Die Innen- und Außenpolitik

Bismarcks (1871 - 1890)

Das Deutsche Kaiserreich

von 1890 bis zum Ausbruch der Ersten Weltkriegs 1914

Die Industrielle

Revolution in England und Deutschland (1780 - 1914)

Europäischer

Kolonialismus und Imperialismus (1520 - 1914)

Der Erste Weltkrieg (1914 -

1918)

Der Weg zur Weimarer

Republik 1918 - 1919

Der Kampf um die Staatsgewalt

in der Weimarer Republik (1919 - 1933)

Die Machtübernahme der NSDAP

und die Errichtung der Diktatur Hitlers (1933 - 1939)

Der Zweite Weltkrieg (1939

- 1945)

Der Weg in die Teilung

Deutschlands (1945 - 1949)

Der Kalte Krieg: Vom

Kriegsende 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer 1961

Die Ära Adenauer (1949 -

1963)

Die Kanzlerschaft Ludwig

Erhards 1963 - 1966

Kalter Krieg Teil 2: Von

der Kubakrise 1962 bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991

Die Zeit der Großen

Koalition 1966 - 1969

Die Ära Brandt (1969 - 1974)

Die Kanzlerschaft Helmut

Schmidts (1974 - 1982)

Die Kanzlerschaft Helmut

Kohls von 1982 bis 1987

Die Kanzlerschaft Helmut

Kohls von 1987 - 1989

Der Weg zur

Wiedervereinigung Deutschlands (Teil I: Die DDR von den siebziger Jahren

bis zum Fall der Mauer im Jahr 1989)

Vom Fall der Berliner

Mauer bis zur deutschen Einheit (1989 - 1990)

|

|

|

|

|

Zurück zum

Inhaltsverzeichnis Deutsche Geschichte

weiter zur

nächsten Seite

zurück zur vorangehenden Seite

|

|

|

König Sigismund

König Friedrich III.

König Maximilian I.

Literaturhinweise

Schwaben 1400 - 1520

Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)

|

|

|

Das Königtum im ausgehenden Mittelalter

|

|

-

Die Aufgabe des deutschen Königs, den

Frieden des Reiches nach innen und außen

zu sichern,

konnte mit der mittelalterlichen Lehenstruktur nicht mehr

erfüllt werden. Dem König fehlte es an

finanziellen

und militärischen Mitteln, um die widerstrebenden

Reichsstände zur Reichstreue und zur Wahrung des inneren

Friedens zu zwingen und die Stellung des Reichs innerhalb

der Staatenwelt Europas zu wahren.

|

-

Nur ein Herrscher mit einem starken

Rückhalt im eigenen Territorium (d.h. mit einer starken

Hausmacht) konnte hoffen, seine Forderungen

durchzusetzen (bzw. die Erwartung auf Friedenssicherung zu

erfüllen). Die Bereitschaft, das Hausgut für Reichsbelange

einzusetzen, wurde dadurch geschwächt, dass die Königswürde

nach dem eigenen Tod durch die Wahl der Kurfürsten auf ein

anderes Geschlecht übergehen konnte.

|

|

|

|

|

Das Königtum im ausgehenden Mittelalter

König Friedrich III.

König Maximilian I.

Literaturhinweise

|

|

|

Sigismund von Luxemburg (Deutscher

König 1410 - 1437, Römisch-deutscher Kaiser seit 1433)

|

|

- Die Situation des Reiches zu Beginn des 15.

Jahrhunderts

| |

|

|

Mit der "Goldenen

Bulle" hatte das Ringen um die

Modalitäten der Königswahl im Heiligen Römischen

Reich ein für alle Parteien rechtlich

bindendes Ende gefunden. Sie bestimmte die

Bischöfe von Köln, Mainz und Trier, den

Markgrafen von Brandenburg, den Herzog von

Sachsen, den Pfalzgrafen bei Rhein sowie den

König von Böhmen zu den sieben Kurfürsten und

bestätigt zugleich die dynastische Erbwahl.

Frankfurt am Main wurde als Wahlort

festgeschrieben. Die Bedeutung der "Goldenen

Bulle" war nachhaltig: Als erstes

reichsumfassendes Gesetz regelte sie

bis zum Ende des Alten Reiches 1806 verbindlich

die Formalitäten der Wahl zum König.

|

|

|

|

|

|

| |

-

Sigismund

ist der Jüngere der beiden Söhne

Karls IV. (geboren 1368).

-

Als der ältere Sohn Karls IV.,

Wenzel, 1378 die Herrschaft über das

römisch-deutsche Reich antrat, zeigte sich bald,

dass er die Erwartungen der Reichsfürsten nicht

erfüllen konnte. Er besaß weder das taktische

Geschick seines Vaters noch dessen

Durchsetzungskraft. In der Frage der abendländischen

Kirchenspaltung

(Schisma) traf er keine Entscheidungen,

und auch einen allgemeinen Landfrieden konnte

er erst nach jahrelangen schweren Konflikten mit

Fürsten und Städtebünden durchsetzen. Immer mehr zog

er sich von Reichsgeschäften zurück und

konzentrierte seine Kräfte auf seine

Hausmachtspolitik in Böhmen. Am 20. August 1400

wurde er von den rheinischen Kurfürsten in Lahnstein

als "unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und

als unwürdiger Inhaber des Reichs" abgesetzt. Er

blieb jedoch König in Böhmen.

-

Nach dem Tod des auf Wenzel

folgenden Ruprecht von der Pfalz (Rupprecht

III.) wählte am 20.September 1410 ein Teil der

Kurfürsten

Sigismund zum deutschen König. Die Gegenpartei

wählte Jobst von Mähren. Als dieser 1411

starb, herrschte Sigismund unangefochten.

|

| |

| |

Die Wahl von zwei

Königen war eine Folge der Kirchenspaltung: das

Kurfürstenkollegium war schon bei der Papstwahl

im Jahr 1378 in sich gespalten und verhielt sich

nun dementsprechend bei der Königswahl. Wenzel,

König von Böhmen, hatte seit 1400 keine Macht im

Reich.

|

|

| |

|

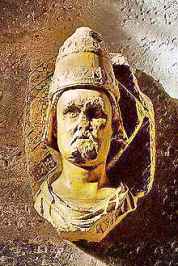

Sigismund von Luxemburg

(*1368, † 1437), römisch-deutscher König von von

1411 bis 1437, römisch-deutscher Kaiser von 1433

bis 1437 |

|

|

|

| |

-

1433: Sigismund wird in Rom

zum Kaiser gekrönt.

|

|

- Die Regierungsziele Sigismunds

| |

-

Kircheneinigung und Kirchenreform

-

Reichsreform

-

Abwehr der osmanischen Expansion

-

Wahrung und Erweiterung der

Hausmacht

|

|

- Kircheneinigung und Kirchenreform

| |

- Das 'Abenländische

Schisma' (1378)

|

| |

| |

-

Unter dem Druck der

römischen Öffentlichkeit, die einen

Italiener als Papst forderte, erfolgte am 8.

April 1378 die Wahl des Erzbischofs von

Bari, Bartalomeo Prignano, zum neuen Papst.

Urban VI., wie sich der neue Papst

nannte, versuchte die Privilegien der

Kardinäle zu beschneiden. Ein Teil des

Kardinalskollegiums setzte ihn am 9. August

1378 wieder ab. Am 20. September 1378

wählten diese Kardinäle Robert von Genf,

einen Verwandten des französischen Königs,

zum neuen

Papst Clements VII..

Dadurch, dass

Urban VI.

sich weiterhin als rechtmäßigen Papst

betrachtete, wurde das

'Abendländische Schisma' ausgelöst,

das die Kirche in eine verfassungsmäßige und

tiefe religiöse Krise stürzte. Die

Bruchlinie zwischen den beiden Obödienzen

(Gehorsamsbereichen) zog sich quer durch

Europa. Während

Frankreich

und seine Anhänger den in Avignon

residierenden Papst Clemens VII.

anerkannten, folgten das Heilige

Römische Reich und seine

Verbündeten Papst Urban VI.

in Rom. Ordensgemeinschaften, Klöster,

Bistümer und Pfarreien mussten sich

entscheiden, welchem Papst sie folgen

wollten.

|

| |

| |

|

Papst Urban VI. (*1318, †

1389)

Papst von 1378 bis 1389 |

|

Papst Clemens VII.

(*1342, † 1394)

Papst von 1378 bis 1394

Bild: Musée

der Petit Palais in Avignon |

| |

|

|

|

|

|

| |

-

Papst Urban VI.

starb 1389,

Papst Clemens VII.

im Jahr 1394. Nach dem Tod dieser

Päpste wählten die Kardinäle

beider Seiten wieder einen eigenen Papst (Gregor

XII. in Rom und

Benedikt

XIII.

in Avignon).

-

Beim

Konzil von

Pisa im Jahr 1409 werden sowohl

Gregor XII. als auch

Benedikt XIII. abgesetzt.

Von beiden Päpsten wird der

Absetzungsbeschluss des Konzils nicht

anerkannt. Der in Pisa gewählte Papst

Alexander V. besteigt nun ebenfalls

den Heiligen Stuhl.

Als Alexander V.

im Jahr 1410 stirbt, wird

Johannes

XXIII. zum Papst gewählt. Mit

Gregor XII.,

Benedikt XIII. und

Johannes

XXIII. beanspruchen

drei Päpste den

Stuhl Petri für sich.

|

|

|

|

|

Kriege und die

drohende Spaltung der Christenheit waren

die Folgen des

"Abendländischen

Schismas". Es ging jetzt um

existentielle Fragen der Kirche:

Das Papsttum, im Zusammenspiel mit dem

römisch-deutschen Kaisertum eine der

tragenden Säulen der Christenheit, war

handlungsunfähig geworden. Darüber

hinaus drohte der Christenheit weiteres

Unheil: Missstände wie der

Verkauf von Kirchenämtern oder

der

Ablasshandel

sorgten unter den

Gläubigen für Unmut und ließen

Reformbewegungen sprießen, die zum

Schutz des Seelenheils eine Umkehr

forderten.

|

|

|

|

| |

-

Ziel:

Reorganisation des

Reiches; der Verfall der Königsmacht soll

beendet werden.

-

Den Plan einer Reichsreform sowie den

einer großen europäischen Koalition zum

Kreuzzug gegen die Türken konnte Sigismund nicht

verwirklichen.

-

Die Reorganisation des Reiches

scheiterte nicht zuletzt durch die drängenden

Aufgaben in Ungarn und in Böhmen. Auf Böhmen konnte

Sigismund nicht verzichten; seit Karl IV. war es

Kern der luxemburgischen Hausmacht. Der

Kampf um

das böhmische Erbe zwang Sigismund, sich häufig

in diesem Krisengebiet aufzuhalten. Die Folge war

die Vernachlässigung der Reichspolitik.

-

Durch seine zahlreichen Versuche

ordnenden Eingreifens ist es Sigismund jedoch unter

geschickter Ausnutzung der vorgegebenen

Konstellation gelungen, den unter seinen Vorgängern

eingetretenen Verfall der Königsmacht zu

stoppen und die imperiale Stellung des Reichs

wenigstens vorübergehend zu erneuern.

|

|

- Abwehr der osmanischen Expansion

| |

|

|

Sigismund, seit

1387 ungarischer König, wollte den

Expansionsdrang der Osmanen nach Europa

unterbinden. In der Niederlage der Serben bei

der Schlacht auf dem Amselfeld (1389) sah er ein

letztes Warnzeichen.

|

|

| |

-

1396:

Ein Heer, bestehend aus ungarischen, deutschen und

französischen Rittern wird bei

Nikopolis im

Norden Bulgariens von den Osmanen völlig aufgerieben.

Angesichts der schweren Niederlage sahen sich die

christlichen Reiche vorerst außerstande, dem

Vordringen der Osmanen auf dem Balkan Einhalt zu

gebieten.

|

|

Sigismund wurde

bei seinem Kreuzzug vom Papst in Rom nicht

unterstützt. Grund war die Kirchenspaltung von

1378: Burgund, das sich am Kreuzzug beteiligte,

stand auf der Seite der Avignonpäpste. Johann

ohne Furcht, der Sohn Herzog Philipps

des Kühnen von Burgund, führte das französischen

Truppenkontingent an. In Selbstüberschätzung

bestand er darauf, den ersten Schlag gegen die

Osmanen ohne das durch Sigismund befehligte

deutsch-ungarische Heer zu führen. Blindlings

liefen die Franzosen in die Falle, die Sultan

Bayezid ihnen gestellt hatte.

|

|

| |

- Sigismund bemühte sich bis zu

seinem Tod im Jahre 1437 vergeblich, seine

europäischen Länder zu einem

Herrschaftsverband

zusammenzuschließen, der den Kampf gegen die Osmanen

aufnehmen konnte.

|

|

- Wahrung und Erweiterung der eigenen Hausmacht

| |

-

Karl IV.

hatte gezielt nach Möglichkeiten gesucht, die Könige

von Polen und Ungarn, die beide keine Söhne hatten,

zu beerben. 1372 wurde eine Ehe zwischen

seinem Sohn Sigismund und einer Tochter Ludwigs I.

von Ungarn vereinbart (Ludwig I. regierte in

Personalunion auch Polen).

|

| |

-

Als Ludwig I. 1382 stirbt, scheitert

die Nachfolge Sigismunds in Polen am Widerstand des

dortigen Adels.

|

| |

-

1387:

Durch Heirat mit Maria von Ungarn, wird

Sigismund ungarischer König.

| |

Der ungarische

Adel verlangte für die Thronfolge Sigismunds

sehr viel Geld. Sigismund musste 1388 die

Kurmark an seinen Vetter Jobst von Mähren

verpfänden. 1402 verkaufte er die Neumark an

den Deutschen Orden. |

|

| |

|

| |

| |

|

Johannes (Jan) Hus

(* um 1370, † 1415), theologischer Reformer |

|

| |

| |

-

Johannes

Hus

bekämpfte zunächst (um 1410) nur die

Verweltlichung der Kirche. Durch seine Förderung

der tschechischen Sprache wurde er immer mehr

zum Begründer einer

böhmisch-nationalkirchlichen Bewegung. 1411

wird er vom Papst exkommuniziert. Sein Kampf

gegen den Ablass führte auch zu politischen

Auseinandersetzungen. Trotz Zusicherung freien

Geleits zum Konzil von Konstanz durch

König

Sigismund wird er 1415 als Ketzer verbrannt.

-

Nach der Verbrennung von Johannes

Hus gewannen die 'Hussiten' immer mehr an

Boden. Ihre Forderungen (Freiheit der Predigt,

Laienkelch, Armut der Geistlichen, weltliche Strafen

für Todsünden) wurden von König Sigismund verweigert. Die Verweigerung der Forderungen

und die nach dem Tod von Wenzel IV. im Jahr 1419

verstärkten Bemühungen Sigismunds um die Erhaltung

der luxemburgischen Hausmacht in Böhmen führten zu

den 'Hussitenkriegen' (1419 - 1436). Die

Hussiten verfolgten sowohl kirchenreformerische als

auch national-tschechische Ziele.

-

In fünf Kreuzzügen

rannten die katholischen Truppen

- als Vertreter von Kirche und Staat - gegen

die Hussiten an, allerdings

ohne Erfolg. Im Gegenzug dehnten die

Hussiten ihre Kriegszüge bis über die

Reichsgrenzen aus und stellten eine

beständige Bedrohung der Katholiken dar.

Dabei waren die "Hussiten" kein homogener

Gegner, sondern umfassten verschiedene

Strömungen, von denen die militanten

Taboriten und Orebiten

den radikalen Flügel darstellten. Die

Utraquisten galten als

gemäßigt.

-

Nach vielen militärischen

Niederlagen gegen die Hussiten sah sich Sigismund

gezwungen, Verhandlungen mit seinen politischen

Gegnern in Böhmen aufzunehmen. In Basel

gelang 1433 eine Annäherung an die

gemäßigten Utraquisten, die

sich mit kaiserlichen Truppen gegen die

Taboriten verbündeten und

sie im Jahr 1434 bei Lipany

in der heutigen Slowakei vernichtend

schlugen.

-

Am 14.

Juli 1436 erkannten die Hussiten auf dem

Landtag von Iglau Kaiser

Sigismund als rechtmäßigen König von

Böhmen an. Zuvor hatten sie in den

"Prager Kampaktaten"

zugestimmt, die ihnen unter anderem das

Abendmahl in beiderlei Gestalt, also auch

den Laienkelch, erlaubten.

-

Die Hussitenkriege fanden

1436 zwar ein Ende, doch im Innern Böhmens

setzte sich fort, was zum Aufstand der

Hussiten beigetragen hatte und wofür viele

Menschen gestorben waren: sowohl die

Eigenmacht des Adels gegenüber dem König

als auch die Gegensätze und

Eifersüchteleien innerhalb des Adels.

Die Schwäche der staatlichen Ordnung

bestimmte weiterhin das Schicksal Böhmens.

Im Jahr 1462 erklärte Papst Pius II.

die Zugeständnisse an die Hussiten für

ungültig. Nicht zuletzt deshalb verstummten

die Rufe nach Reform nicht mehr.

|

|

|

- Sigismund I.

stirbt am 9. Dezember 1437 in Znaim. Mit seinem Tod endet die

Herrschaft des luxemburgischen Königshauses.

| |

Mit dem Tod Sigismunds war die

männliche Linie des Hauses Luxemburg erloschen. Sein

Stammland, das Herzogtum Luxemburg

hatte Sigismund 1411 an seine Nichte Elisabeth

von Görlitz verpfändet. In Finanznot verkaufte

diese das Herzogtum 1441 an Herzog Philipp den

Guten von Burgund. Bis zum Tod Karls

des Kühnen 1477 blieb Luxemburg unter

burgundischer Herrschaft.

|

|

|

|

Das Königtum im ausgehenden Mittelalter

König Sigismund

König Maximilian I.

Literaturhinweise

Württemberg 1400 - 1520

Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)

Zurück zum Seitenanfang

|

|

|

Friedrich III. von Habsburg (Deutscher

König 1440 - 1493, römisch-deutscher Kaiser seit 1452)

|

|

-

Die Wahl Friedrichs III. zum deutschen König

| |

-

Nachfolger Sigismunds I., des

letzten Luxemburgers, wird 1438 sein Schwiegersohn,

Herzog Albrecht von Österreich, zum deutschen

König gewählt. Mit ihm beginnt das "ewige

habsburgische Königtum".

Albrecht II. stirbt

bereits 1439.

-

Friedrich

von Innerösterreich

wird zum Vormund des (noch ungeborenen) Sohnes

Albrechts II.. Für diesen Erben (Ladislaus

Posthumus) übernimmt er als

Friedrich III.

1440 die Regierung. Erst zwei Jahre nach der Wahl

bricht Friedrich III. zur Krönungsreise nach Aachen

auf.

|

|

- Persönlichkeit und Regierungsstil

| |

-

Gängige Urteile von Historikern

über die Persönlichkeit Friedrichs III. sind:

"Bedächtiger und zäher Charakter", "von Natur aus

schwerfällig und ohne Tatkraft", "Erzschlafmütze des

Heiligen Römischen Reiches", "nicht energisch genug,

um sich durchzusetzen", "zögernd, schlaff und quallig", "entschlusslos", "phlegmatisch".

| |

|

Friedrich III. von Habsburg

(* 1415, † 1493), deutscher König von 1440 bis

1493, römischer Kaiser von 1452 bis 1493. |

|

| |

-

Neuere Forschungen zeigen, dass

Friedrich III. durchaus das Pro und Kontra einer

Lage abwog und vor allem

langfristige Ziele

anvisierte. Von aktuellen, vorübergehenden Krisen

ließ er sich nicht über Gebühr erregen.

Paradoxerweise beruhte der Entschluss, in einer

bestimmten Lage nicht zu handeln, auch auf einem

Entschluss. Sein zögerndes Handeln war häufig

Grundlage für große politische Erfolge.

-

Hinter der Politik Friedrichs

III. stand die Vorstellung seiner

königlichen

(und kaiserlichen) Würde und Herrschaftsrechte.

Als Kaiser sah er sich als obersten Gerichtsherr.

Gleichzeitig glaubte er an die imperiale

Sonderstellung des Hauses Österreich.

-

Basierend auf seiner Vorstellung,

oberster Herr des Rechts

zu sein, versuchte

er häufig, politische Konflikte mit Hilfe

juristischer Verfahren zu lösen. Sein juristisches

Herrschaftswissen kam ihm dabei zugute.

-

In seiner Rolle als oberster

Gerichtsherr konnte Friedrich III.

belohnen

und bestrafen: So war es ihm möglich, zur

Belohnung Reichslehen oder Regalien zu vergeben und

als Strafe auch zu entziehen. Zum gleichen Zweck

vergab oder entzog er dem Adel die

"Blutgerichtsbarkeit" (d.h. das Recht, Strafen

an Leib und Leben zu verhängen und zu vollstrecken).

-

Neben den auf dem römischen Recht

basierenden Maßnahmen benutzt Friedrich III. auch

finanzpolitische Instrumente um seine Herrschaft

zu sichern bzw. zu erweitern. In den letzten zwei

Jahrzehnten spielen auch kriegerische Aktivitäten

eine Rolle.

|

|

| |

-

Durch den frühen Tod

Albrechts

II. (deutscher König 1438/39, König von Böhmen

und Ungarn 1437 - 1439) wurden Ansätze einer starken

Reichspolitik auf territorialer Grundlage

(Vereinigung von Österreich, Ungarn und Böhmen)

zerstört.

-

Das 'Landfriedensgesetz'

von 1442, das auf einer Vereinbarung zwischen

Friedrich III. und den Reichständen beruhte, wurde

in der Praxis nicht umgesetzt. Die Fürsten

verfolgten weiterhin ihre Sonderinteressen; dem

König fehlten zur Durchsetzung seiner Ziele

finanzielle und militärische Ressourcen.

-

In dem

Zeitraum 1444 bis 1471

hielt sich Friedrich III. nur in seinen Erbländern

im äußersten Südosten des Reiches auf. Grund waren

Spannungen innerhalb der Familie Habsburg sowie

Auseinandersetzungen mit dem Adel Böhmens und

Ungarns.

| |

An der Spitze einer Allianz

aus ungarischen, polnischen und walachischen

Truppen zog der ungarische

Reichsverweser Johann Hunyadi 1448 den

Türken entgegen. Am 17. Oktober

begann die dreitägige Schlacht auf dem

Amselfeld im Kosovo, genau dort, wo

1389 serbisch-bosnische Truppen 1389 eine

einschneidende Niederlage gegen die Türken

erlitten. Die Geschichte wiederholte sich:

Hunyadi war den Gegnern hoffnungslos unterlegen

und wurde in die Flucht getrieben. Beide

Niederlagen auf dem Amselfeld verankerten sich

tief im serbischen Gedächtnis.

|

|

| |

Siehe Historischer Atlas: Heiliges Römisches Reich um

1450

|

| |

|

| |

- Nach der

Eroberung

Konstantinopels durch die Türken 1453 wartete

man im Reich vergeblich auf ein Engagement des

Kaisers. Eine von den Wittelsbachern angeführte

Fürstengruppe plante die Absetzung Friedrichs III.

| |

Ein Zeitgenosse

Friedrichs schreibt: "Der Kaiser sitzt daheim,

bepflanzt seinen Garten und fängt kleine Vögel,

der Elende". (Friedrich III. hat sich mit

Vergnügen der Agrikultur und der Birnenzucht

gewidmet.) |

| |

|

|

| |

-

Maßnahmen zur

Stärkung der

Zentralgewalt lassen sich seit den sechziger

Jahren deutlich erkennen; nach 1470 beschleunigt

sich die Modernisierung des Reiches.

-

1467

trifft Friedrich III. eine

Maßnahme zur

Friedenssicherung im Reich: Eigenmächtiges

militärisches Vorgehen des Adels (Landfriedensbruch)

wird zum Majestätsverbrechen erklärt, auf das

nach dem Vorbild des römischen Rechts die

Todesstrafe stand. Von dieser Regelung wird mehrmals

Gebrauch gemacht.

-

Maßnahmen zur

finanziellen

Konsolidierung der Königsherrschaft: Sämtliche

königlichen und kaiserlichen Dienstleistungen (z.B.

die Vergabe von Hoheitsrechten) mussten bezahlt

werden. Auf das von Karl IV. verwendete Mittel der

Verpfändung von Reichsgut wird verzichtet.

-

Ab 1471 wird Friedrich III. auch in

den westlichen Grenzregionen des Reichs aktiv.

|

|

- Wahrung und Erweiterung der Hausmacht

| |

- 1444:

Erfolgloser Versuch Friedrichs III., den Schweizern

ihre durch die Schlacht bei Sempach (1386)

gewonnenen habsburgischen Gebiete wieder zu

entreißen.

| |

Ohne Wissen der

Kur- und Reichsfürsten hatte Friedrich III. den

französischen König Karl VII. gebeten, ihn gegen

die Schweizer militärisch zu unterstützen. Die

Söldnerhaufen (Armagnacs), die Karl VII. in das

Reichsgebiet schickte, erlitten in einer

Schlacht in der Nähe von Basel so hohe Verluste,

dass sie aus dem Schweizer Gebiet abzogen und

stattdessen das obere Elsass verwüsteten. Nach

Zwistigkeiten mit dem deutschen Reichstag in

Nürnberg zog sich Friedrich III. aus der

"Schweizer Affäre" zurück, er nahm Rücksicht auf

seine Seelenruhe.

|

| |

|

|

| |

- Spannungen mit den Adligen

Böhmens und Ungarns.

Friedrich III. wahrt die Interessen seiner

Hausmacht.

| |

-

1458 wählte der

ungarische Adel Matthias Corvinus zum

König. Kaiser Friedrich wurde ein Jahr

darauf zum Gegenkönig ernannt. 1463 gelang

ein Arrangement, wonach Friedrich die

Stellung von Corvinus akzeptierte und selbst

als ungarischer König anerkannt wurde.

Bedingung des Kaisers war, dass ihm ganz

Ungarn zustehe, falls Corvinus keine Erben

hat.

-

Corvinus eroberte

Niederösterreich, Kärnten und die

Steiermark. 1485 vertrieb er den Kaiser aus

Wien. 1490 starb er ohne Nachfolger.

|

|

| |

- Spannungen innerhalb der

Habsburgischen Familie

| |

-

Im Verlauf des Krieges

mit seinem Bruder, Herzog Albrecht VI. kommt

es 1462 zu einer demütigenden Belagerung

Friedrichs III. und seiner Familie in der

Wiener Hofburg.

-

1486

setzte Friedrich III. die Nachfolge seines

Sohnes Maximilian als deutschem König

durch. Von diesem Zeitpunkt an regierten

Vater und Sohn gemeinsam.

|

|

|

| |

- Mit dem

Konkordat, das

Friedrich III. 1445 mit dem Papst

abschließt, gewinnt er erhebliche Kontrollrechte für

die Kirche Österreichs, ebenso die Garantie der

Kaiserkrönung.

| |

Ratgeber

Friedrichs III. in dieser Angelegenheit war Enea

Silvio Piccolomini (der spätere Papst Pius II.).

Dieser hatte sich nach seiner Priesterweihe 1445

vom Gegner zum Anhänger der Kurie gewandelt.

Friedrich III. machte diese Umkehr mit, ließ

sich dies jedoch reichlich honorieren.

|

|

| |

- Durch das

Konkordat vom

Februar 1448 wird die weltliche Macht im

Kirchenbereich weiter gestärkt. Friedrich III.

erzielte - neben finanziellen Gewinnen - ein

Mitspracherecht bei der kirchlichen

Stellenbesetzung.

|

|

-

Friedrich III. machte

dieses Konkordat nicht zum Reichsgesetz, so

dass die Regionalfürsten nicht gezwungen

waren, den Vertrag zu akzeptieren. Durch

eigene Verhandlungen mit dem Papst konnten

sie zusätzliche Vorteile herausholen.

-

Durch die Verbindung mit

der weltlichen Macht hat das Papsttum die

geplanten Reformen "an Haupt und Gliedern"

für das 15. Jahrhundert aufgegeben. Das

Papsttum der Renaissance beginnt sich

auszuformen.

|

|

| |

- Friedrich III.

starb 1493 in Linz nach einer spektakulären

Beinamputation. Sein Leichnam, mit kostbaren Wässern

und Salben einbalsamiert, wurde, auf einem Sessel

sitzend, in der großen Stube des Linzer

Schlosses einen Tag lang jedermann gezeigt, dann

nach Wien überführt und, mit dem amputierten Bein

vereint, zu St. Stephan beigesetzt. (Der Sitz ist

symbolhafter Ausdruck der Herrschergewalt.)

|

|

| |

Nebenbei bemerkt: In die Regierungszeit Friedrichs

III. fällt die Erfindung des Buchdrucks mit

beweglichen Lettern aus Metall durch

Johannes

Gutenberg (eigentlicher Name: Johannes Gensfleisch

zur Lade). Auf dem Reichstag in Frankfurt werden im

Herbst 1454 gedruckte, aber noch ungebundene Bibeln

angeboten. Viele Entwicklungen wären ohne diese

Erfindung anders verlaufen oder hätten gar nicht

stattgefunden: Ausbreitung der

Renaissance und

des Protestantismus, industrielle und politische

Revolutionen

der Neuzeit.

|

| |

|

|

|

|

Das Königtum im ausgehenden Mittelalter

König Sigismund

König Friedrich III.

Literaturhinweise

|

|

|

Maximilian I. (Deutscher König 1486 -

1519, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ab 1508)

|

|

- Die Situation des deutschen Reiches am Ende des 15.

Jahrhunderts

| |

|

| |

| |

- Regelmäßige Einkünfte

sollten den Kaiser in die Lage versetzen,

mit einem zeitgemäß ausgerüsteten Heer den

Frieden nach innen und außen zu

wahren.

| |

Voraussetzung war die Bewilligung von

Reichssteuern

durch die Reichsstände

sowie die Möglichkeit des Herrschers,

diese Steuern durch eigene Behörden

einzutreiben (straffe

Zentralverwaltung). |

| |

|

|

| |

- Erhöhung der

Regierungseffizienz durch Ablösung des

auf die Person des Herrschers ausgerichteten

Hofsystems. Unterstützung des

Herrschers durch ein kollegiales

'Regierungsregiment', das auch in dessen

Abwesenheit aktiv werden konnte.

- Ablösung der regional und

zeitlich begrenzten Friedensordnungen durch

einen 'Ewigen Reichslandfrieden'.

Errichtung von Institutionen zur

Durchsetzung dieses Friedens.

|

|

|

- Das Regierungsprogramm Maximilians

| |

-

Einführung von Reichssteuern

-

Bewahrung des Landfriedens

-

Einführung eines

'Regierungsregiments'

-

Aufstellung eines Reichsheeres

|

| |

| |

|

Maximilian I.

von Habsburg (* 1459, † 1519), 1486 Krönung

zum römischen König, 1493 Übernahme der

Regentschaft über das Heilige Römische Reich,

1508 Ausrufung als erwählter römischer Kaiser

(ohne päpstliche Krönung) |

|

| |

|

|

|

|

|

- Die Einführung von Reichssteuern

| |

-

Die Einführung von Reichssteuern

sollten Maximilian die notwendige Handlungsfreiheit

gewährleisten. Um finanzielle Hilfen der

Reichsstände für einen beabsichtigten Romzug zu

erhalten, beruft Maximilian I. den Reichstag

nach Worms ein.

-

Die Reichsstände befürchteten

durch die Einführung von Reichssteuern eine

Stärkung der Königsmacht.

Berthold von Henneberg, als

Erzbischof von Mainz zugleich Erzkanzler des Reichs,

versuchte, durch Bewilligungsversprechen

Reformmaßnahmen zu erreichen, die auf die

Einschränkung königlicher Macht zugunsten der Stände

zielen und zugleich die Einheit des Reiches stärken

sollten.

-

Der

Wormser Reichstag 1495

stimmte der Einführung von Reichssteuern zu. In der

Folge kamen jedoch nur sehr wenige Reichsstände

ihrer Pflicht nach, die bewilligten Steuern

einzuziehen und an den König abzuführen.

|

| |

| |

-

Keine

Bedrohung von

außen - die

Gefährdung des Reichslehens Mailand durch

die Franzosen, die Türkengefahr im Osten,

die Hilferufe des Deutschen Ordens gegen den

König von Polen - konnte die Reichsstände

dazu veranlassen, dem König die in Worms

bewilligten Steuern zuzuführen.

-

Zur Finanzierung seiner Vorhaben war

Maximilian gezwungen, die

Ressourcen

seiner Erbländer

zu mobilisieren. Dazu gehörten auch die

Silberbergwerke in Tirol.

|

|

|

- Die Bewahrung des Landfriedens

| |

- Damit der von

Maximilian I. in Worms verkündete

"Ewige Landfrieden" auch

Wirklichkeit werden konnte, verabschiedeten die auf

dem Reichstag von Worms zusammengekommenen

Territorialherren, die Reichsstände, gemeinsam mit

dem Kaiser einen Kompromiss zur Reform der

Reichsverfassung. Damit jeder seine

Ansprüche zukünftig nicht mehr durch das überkommene

mittelalterliche Fehderecht, sondern auf einem

geordneten Rechtsweg durchsetzen

konnte, sah der Beschluss die Einrichtung eines vom

Kaiser unabhängigen Reichskammergerichts

vor.

|

| |

- Um die

Reichsstände zur Steuerbewilligung zu bewegen,

akzeptierte er ständische Positionen wie die

Besetzung des Reichskammergerichts und dessen

Lokalisierung außerhalb des Königshofes. Die Kompetenz des

Reichskammergerichts in Angelegenheiten des

Landesfriedensbruchs konnten vom König im Reichstag

durchgesetzt werden.

| |

-

Maximilian I. führte den

Beschluss über das Reichskammergericht loyal

durch: Noch im Jahr 1495 wurde es in

Frankfurt feierlich eröffnet.

-

Die Zuständigkeit des

Reichskammergerichts bezog sich in

erster

Instanz auf Zivilprozesse gegen

Reichsunmittelbare und Fälle von

Landfriedensbruch. Als

zweite Instanz

diente das Reichskammergericht bei der

Anfechtung von Urteilen landesherrlicher und

reichsstädtischer Obergerichte in

Zivilsachen. Das Gericht war in hohem Maße

von den Reichsständen beeinflusst, d.h. vom

König unabhängig.

|

|

| |

- Die in Worms 1495 gefassten

Beschlüsse zum 'Ewigen Reichslandfrieden'

wurden keineswegs schlagartig umgesetzt. So kämpften

einige Reichsstände weiterhin um das Fehderecht.

|

|

- Einführung eines

'Regierungsregiments'

| |

- Die Reichstände verlangten auf

dem Wormser Reichstag 1495 ein von ihnen dominiertes

Reichsregiment. Hier kam es zu keiner Einigung mit

dem König.

| |

Mit einem

ständischen Reichsregiment

wäre dem König

jegliche Entscheidung in Reichsangelegenheiten -

sogar über die Außenpolitik und die

Kriegsführung - genommen worden. |

- Um weiteren

Plänen der Reichsstände für ein ständisch

dominiertes Reichsregiment zuvorzukommen, errichtete

Maximilian in Innsbruck ein

Regiment für die Erbländer

und das Reich, zu dem auch eine Schatzkammer für die

Finanzverwaltung und die Steuereintreibung gehörte.

| |

Hintergrund auch dieser

Maßnahme war, sich Geldmittel zu verschaffen.

Nur mit Hilfe der Geldmittel, die diese Behörden

mobilisierten, konnte sich Maximilian behaupten.

Allerdings konnte die Finanzverwaltung nur in

den Erbländern tätig werden. |

- Als die

Geldquellen aus den Erbländern versiegten, gab

Maximilian auf dem

Augsburger Reichstag

des Jahres 1500 dem Drängen der Reichsstände nach,

ein ständisches Reichsregiment zu akzeptieren, in

der Hoffnung, der Reichstag würde neue Reichssteuern

bewilligen.

| |

Auch dem in Nürnberg

residierenden Regiment gelang es nicht, die

Stände zur Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber

dem Reich zu bewegen. Die ständisch dominierte

Reichsverfassung blieb so ein kurzfristiges

Intermezzo. Das Reich kehrte zu einer

gemischt monarchisch-ständischen Verfassung

zurück. Bezüglich der Reichssteuern blieb der

König Bittsteller. Er hatte weiterhin keinen

Einfluss auf die Eintreibung von Steuern.

|

|

- Aufstellung eines Reichsheeres

| |

- Der Wormser

Reichstag hatte die

Aufstellung

eines Reichsheeres

beschlossen.

|

| |

- Trotz des

Mangels an finanziellen Ressourcen ist es Maximilian

im Laufe seiner Regierungszeit gelungen, den

Landsknechten eine

straffe, einheitliche

Organisation

zu geben.

|

| |

- Trotz seiner

persönlichen Vorliebe für die Reiterei und das

Geschützwesen, legte Maximilian den Schwerpunkt

seines Militärs auf das

infanteristische Söldnerwesen.

| |

- Das

Fußvolk kämpfte nun erfolgreich in

geschlossenen, quadratischen

'Gevierthaufen'. Auch die Berittenen traten

nicht mehr als Einzelkämpfer, sondern als

Formation auf. Die Geschütze wurden zur

Begleitwaffe der infanteristischen

Söldnerheere.

|

| |

- Die

Bereitschaft des Söldnerheeres, für die

Interessen des Königs zu kämpfen, hing vor

allem von der Höhe des Soldes ab. Solange

sie nicht bezahlt wurden - und dies kam

häufig vor - waren sie kampfunwillig. Ganze

Kompanien wurden aus Geldgründen zur

Fahnenflucht veranlasst.

|

|

|

- Die Heiratspolitik Maximilians

| |

- 1477: Heirat Maximilians

mit der reichsten Erbin seiner Zeit,

Maria von

Burgund, der Tochter des kurz zuvor gefallenen

Karls des Kühnen. Eingefädelt wurde diese Hochzeit

von seinem Vater (Friedrich III.)

| |

- Mit dieser Hochzeit wurde

die Basis für das weitere Ausgreifen des

Hauses Habsburg - auch nach dem Tod Marias

im Jahre 1482 - geschaffen. Es bedurfte

allerdings eines

15jährigen Krieges,

ehe es gelang, bedeutende Teile des

burgundischen Erbes an das Haus Habsburg zu

binden.

- Mit der burgundischen

Heirat Maximilians beginnt eine Serie von

genealogischen Zufällen aus Heiraten,

Todesfällen und Erbschaften, die den

Habsburgern innerhalb von wenigen

Jahrzehnten zu einem Reich verhalf, in dem

"die Sonne nicht unterging".

|

|

| |

-

1495:

Doppelhochzeit der beiden Kinder aus Maximilians

burgundischer Ehe, Philipp dem Schönen und

Margarethe, mit den Kindern des spanischen

Königs (Ferdinand II. von Aragón),

Johanna

und Johann.

-

Der Infant

Johann stirbt

ein halbes Jahr nach der Eheschließung. Nach dem Tod

ihrer beiden älteren Geschwister

Johann

und

Isabella

wird

Johanna die Erbin der

spanischen Königreiche. Nach dem Tod ihrer

Mutter

Isabella I. von Kastilien und León im Jahr 1504

reklamiert Johanna das Königreich Kastilien für

sich. Mit Philipp hatte Johanna zwei Söhne und eine

Tochter. 1506 erliegt ihr Mann,

Philipp der

Schöne, erst 28 Jahre alt, einem Fieberleiden.

Nach dem Tod ihres Mannes verfällt Johanna in eine

tiefe Depression. Zunächst führt

Ferdinand II.

für sie die Regentschaft in Kastilien, dann, ab

1516, ihr Sohn Karl, der spätere Kaiser des Heiligen

Römischen Reiches, Karl V.

(reg. 1530-1536).

Bis zu ihrem Tod am 12. April 1555 in Tordesillas

bleibt Johanna formal Königin. Der jüngere Sohn wird

1556 zum Kaiser Ferdinand I. (reg. 1556-1564)

gekrönt.

|

| |

| |

Nach dem Tod der

Ehefrau Ferdinands II. von Aragón,

Isabella

von Kastilien und León

(der Katholischen),

im Jahre 1504, hätte ein weiteres Kind aus der

zweiten Ehe des spanischen Königs mit der

französischen Prinzessin

Germaine de Fois

die Herrschaft der Habsburger noch verhindern

können. Die Ehe blieb jedoch kinderlos.

|

|

| |

-

Das Fundament der Herrschaft über

die Königreiche Ungarn und Böhmen wird

1515

in der "Wiener Doppelhochzeit" gelegt.

Maximilian heiratet, stellvertretend für einen

seiner Enkel Karl und Ferdinand, Anna, die Tochter

König Wladislaws von Polen. (Er hatte sich zu

diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden, welcher

Enkel Anna heiraten sollte). Maximilians Enkelin

Maria heiratete Wladislaws einzigen Sohn,

Ludwig.

(Maria war zehn Jahre alt, Ludwig neun.)

-

1516

wird Anna von Böhmen und Ungarn, mit dem jüngeren

der beiden Kaiserenkel, Ferdinand, getraut.

-

1526

stirbt der Sohn Königs Wladislaws von Polen in der

Schlacht bei Mohács. Durch die

Kinderlosigkeit seiner Ehe mit Maximilians Enkelin

Maria wird die habsburgische Erbfolge ermöglicht.

|

|

-

Durchsetzung und Sicherung der Erbschaften

| |

- Der Erbfolgekrieg um Burgund

| |

-

Am 7. August 1479 gelingt

Maximilian bei Guinegate (Théouranne)

ein Sieg gegen den französischen König

Ludwig XI. (1461-1481).

-

Maximilian muss sich

gegen die niederländischen Städte

durchsetzen, die danach strebten, den ihnen

aufgezwungenen Einheitsstaat wieder

aufzulösen und ihre provinziellen

Selbständigkeiten zurück zu gewinnen.

-

Krieg gegen Frankreich

auch um das zum Reich gehörende Herzogtum

Mailand.

-

1482:

Im Frieden von Arras muss Maximilian

seine Tochter Margarethe dem künftigen Karl

VIII. von Frankreich versprechen (Im

gleichen Jahr war Maria von Burgund bei

einem Jagdunfall gestorben).

-

1493 Friede von Senlis:

Das Herzogtum Burgund wird zwischen der

französischen Krone (Karl VIII.) und

Habsburg (Maximilian) geteilt.

|

|

| |

- Der Kampf um Böhmen und Ungarn

| |

- 1490:

Beendigung der Erbteilungen innerhalb des

Hauses Habsburg. Vereinigung aller

habsburgischen Herrschaftslinien bei

Friedrich III. und seinem Sohn Maximilian.

| |

Nachdem

1457 die niederösterreichische Linie

ausgestorben war, blieb auch die Tiroler

Linie ohne Erbe: Sigmund, Erzherzog von

Österreich-Tirol, hatte keine legitimen

Erben, so dass er sich 1490 entschloss,

seine Länder an König Maximilian zu

übergeben. Maximilian gelangte so in den

Besitz der reichsten Silberbergwerke

Europas.

|

|

| |

|

|

Mit

Nachdruck hatte Matthias seinen Anspruch

auf die Krone in Ungarn gegen den

Habsburger Kaiser Friedrich III.

durchgesetzt. Als der böhmische König

von Podriebrad eine Revolte des

österreichischen Adels gegen Friedrich

III. unterstützte, trat Matthias auf die

Seite des Kaisers. Er eroberte Mähren

und Schlesien und ließ sich 1469 als

Gegenkönig Georgs in Böhmen wählen.

|

|

|

|

|

|

| |

- Der Krieg mit den Schweizern

| |

- Die Schweizer weigerten

sich, die Beschlüsse des Wormser Reichstags

von 1495 (Reichssteuer, Zuständigkeit des

Reichskammergerichts) anzunehmen. Sie sahen

in der neuen Reichsverfassung eine

Bedrohung ihrer Selbständigkeit.

|

| |

- Bei dem 1499 beginnenden

Krieg ging es Maximilian - neben der

Verpflichtung der Schweizer zur Reichstreue,

d.h. vor allem zur Abgabe von Reichssteuern

- um die Reaktivierung und Ausdehnung

seiner Herrschaftsrechte in Tirol.

|

Für

Maximilian waren der Ausbau seiner

Positionen in Tirol und die Sicherung

des Engadins von großer Bedeutung, ging

es doch um die Verbindung zum Herzogtum

Mailand, das aufgrund seiner Heirat mit

der Nichte des Herzogs 1493 in das

Zentrum der königlichen Politik rückte. |

|

| |

-

In mehreren Schlachten in

Graubünden und Tirol siegten die

Eidgenossen. Auch im Bodenseegebiet waren

sie erfolgreich: in der

Schlacht an der

Calven gegenüber einem tirolischen

Aufgebot, in der

Schlacht bei Dornach

(22.7.1499) gegenüber den Kontingenten des

Schwäbischen Bundes.

-

Am 22.September 1499 wird

in Basel ein Friedensvertrag unterzeichnet,

in dem sich die Schweizer den

Erwerb

einst habsburgischer Territorien

bestätigen ließen. Außerdem wird die

Eidgenossenschaft von der Reichssteuer

freigestellt und das Reichskammergericht für

die Schweiz nicht zuständig erklärt. Die

Reichszugehörigkeit blieb jedoch

unbestritten.

|

|

| |

| |

- Nach dem

Basler

Frieden von 1499 hatten sowohl

Maximilian als auch die Schweiz freie Hand,

in den Kampf um die Herrschaft in Italien

einzutreten.

| |

Angestoßen wurde der Konflikt um Italien

vom französischen König

Karl VIII.

.Er hatte 1494 versucht, das Königreich

Neapel-Sizilien zu erobern, um die vom

Haus Anjou beanspruchten Rechte

durchzusetzen. Obwohl Karl VIII.

scheiterte, setzte sein Nachfolger,

Ludwig XII., die französische

Italienpolitik fort. Ludwig XII.

konzentrierte sich auf den Erwerb des

Herzogtums Mailand.

|

|

| |

-

Maximilian sah in dem

Besitz Italiens einen wichtigen Faktor für

die Stellung des römisch-deutschen

Kaisertums und für die Vorherrschaft in

Europa. Bei der Eröffnung des Reichstags in

Worms 1495 forderte er von den Reichsständen

"eilende Hilfe" zur Verteidigung des

Reiches - allerdings vergeblich.

-

1499: Mit Hilfe

von in der Schweiz angeworbenen Söldnern

wurde der Herzog von Mailand,

Ludwig

Sforza, von den Franzosen vertrieben.

Maximilian, der durch die Ehe mit

Bianca

Maria Sforza persönlich mit dem

Herzoghaus verbunden war, konnte es aufgrund

mangelnder Ressourcen nicht verhindern.

-

1509

wird das Bündnis mit Frankreich von den

Schweizern nicht erneuert. Sie verfochten

nun eigene Ziele.

-

Im

Sommer 1512

besetzen die Schweizer Mailand.

Massimiliano, der Sohn des von den Franzosen

gefangenen Herzog Ludwigs, wird als Herzog

eingesetzt - die faktische Herrschaft übten

die Schweizer aus.

-

Der Versuch Maximilians,

die Schweizer an einem

Angriff gegen

Frankreich zu beteiligen (zusammen mit

burgundisch-habsburgischen und englischen

Truppen) scheiterte: Hohe französische

Geldzahlungen brachte die Schweizer Truppen,

die bei der Stadt Dijon kämpfen sollten, von

ihrem Angriff ab.

-

Im Februar 1508 bricht

der große Venezianerkrieg aus, der

acht Jahre dauerte und in den fast alle

europäischen Großmächte verwickelt waren.

Den äußeren Anlass bildete der Wunsch

Maximilians, sich in Rom zum Kaiser krönen

zu lassen. Venedig verwehrte ihm mit

Waffengewalt den Durchzug. Bei der

Belagerung von Padua wird die Armee

Maximilians durch Venedig abgekauft.

|

| |

- In den Jahren von 1508

bis zum Tod Maximilians im Jahre 1519

versuchten Frankreich und die Schweizer

Eidgenossen Eroberungen in Italien zu

machen, während der deutsche Kaiser -

aufgrund der fehlenden Unterstützung durch

die Reichsstände - in diesen

europäischen Machtkampf kaum eingreifen

konnte.

|

Die

Schweizer unterlagen 1515 gegen ein

französisches Heer. Ihre früheren

Erfolge wurden dadurch zunichte gemacht.

Das Herzogtum Mailand kam wieder in den

Besitz Frankreichs. Die Schweizer

Eidgenossen beschlossen, sich in Zukunft

aus kriegerischen Auseinandersetzungen

heraus zu halten. In einer Erklärung vom

14. September 1515 verzichteten sie auf

weitere Angriffskriege. Neutralität

sollte von nun an prägender Bestandteil

der Eidgenossenschaft sein.

|

|

|

| |

Nebenbei bemerkt: In die Regierungszeit Kaiser

Maximilians fällt die Wiederentdeckung Amerikas

durch Christoph Kolumbus

(1492). Seinem Weg

folgen später Eroberer und Missionare, Siedler und

afrikanische Sklaven, Waren und Ideen. Dafür kommen Gold

und Silber nach Europa, Kartoffeln, Tabak, Mais - und

der Traum von einer "Neuen Welt".

|

| |

|

| |

Nebenbei bemerkt: Peter Henlein,

deutscher Schlosser und Feinmechaniker (*zwischen 1479

und 1485 in Nürnberg, † 1542 in Nürnberg) stellte um

1510 als Erster dosenförmige

Uhren her. Dadurch wurde die Zeitmessung

transportabel gemacht. Bei Uhrmachern und Historikern

sind die Person und das Werk Peter Henleins (auch Hele

oder Henle) nicht unumstritten.

Fest steht, dass Henlein

eine

Technik entwickelt hat, Uhrwerke so klein

und schwerkraftunabhängig zu machen,

dass sie am Körper getragen werden konnten. Der Humanist

und Theologe Johannes Cochlaeus

schreibt im Jahr

1512 folgendes:

„Petrus Hele macht Uhren,

die selbst die gelehrtesten Mathematiker bewundern. Er

fertigt nämlich aus wenig Eisen Werke mit sehr vielen

(Zahn)rädern, die immer wie man sie kehrt und wendet,

ohne jedes Gewicht 40 Stunden lang (die Zeit) zeigen und

schlagen, auch wenn man sie an der Brust oder in der

Gürteltasche trägt.“

Fakt

ist allerdings, dass Peter Henlein weder den

‚Federzugantrieb‘ noch die ‚Unruhe‘

erfand.

|

|

|

|

Allen

Schülern und Studenten, die gerade eine Prüfung zu bestehen

haben, wünschen wir viel Erfolg. Wir drücken auch die

Daumen für diejenigen, die eine Klausur schreiben müssen oder

eine Hausarbeit bzw. Referat anzufertigen haben.

|

|

|

Literaturangaben

|

|

|

Angermeier, Heinz

|

Die Reichsreform 1410 -

1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen

Mittelalter und Gegenwart. München 1989.

|

|

Hoensch, Jörg K.

|

Die Luxemburger: Eine

spätmittelalterliche Dynastie.

|

|

Hoensch, Jörg K.

|

Kaiser Sigismund.

Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368 - 1437 (1996)

|

|

Körber, Esther

|

Habsburgs europäische

Herrschaft. Von Karl V. bis zum Ende des 16.

Jahrhunderts. Geschichte Kompakt, Wissenschaftliche

Buchgesellschaft 2002. 160 Seiten

|

|

Krieger,

Karl-Friedrich

|

Die Habsburger im

Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III. 1994

|

|

Leuschner, Joachim -

Boockmann, Hartmut

|

Europa im Hoch- und

Spätmittelalter.1982.

|

|

Lutz, Heinrich

|

Das Ringen um deutsche

Einheit und kirchliche Erneuerung. Von Maximilian I. bis

zum Westfälischen Frieden. 1490 bis 1648. Propyläen

Geschichte Deutschlands, Band 4. Berlin 1983

|

|

Moraw, Peter

|

Von offener Verfassung zu

gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter

1250 - 1490 (Propyläen-Geschichte Deutschlands, Band 3,

1985)

|

|

Schubert, Ernst

|

Einführung in die

deutsche Geschichte im Spätmittelalter (1998)

|

|

Seibt, Ferdinand (Hg.)

|

Handbuch der Europäischen

Geschichte, Band 2, (1994 4. Auflage)

|

|

Thomas, Heinz

|

Deutsche Geschichte des

Spätmittelalters 1250 - 1500, (1983)

|

|

|

| |

Und hier ein

Roman, der neben

einer spannenden Geschichte auch außergewöhnlich gut das

gesellschaftliche Leben des 15. Jahrhunderts

beschreibt: Vandenberg, Philipp:

Der

Spiegelmacher. |

|

|

|

Das Königtum im ausgehenden Mittelalter

König Sigismund

König Friedrich III.

König Maximilian I.

Literaturhinweise

Schwaben 1400 - 1520

Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)

zurück zum Seitenanfang

|

|

|

Zurück zum

Inhaltsverzeichnis Deutsche Geschichte

weiter zur

nächsten Seite

zurück zur vorangehenden Seite

|

|

|

|

|

|

Stand: 20.01.2019

Copyright © 2019 Geschichts- und Kulturverein Köngen e.V.

Autor: Dieter Griesshaber |

|

Datenschutzhinweis

|

|